ピロシキと一人のロシア人女性の人生の物語です

ピロシキはロシア人にとって最も身近なファーストフード。ウラジオストクでも、通りや公園にはピロシキのスタンドがあり、気軽に食べ歩きできますし、最近ではおしゃれなパン屋やカフェでも食べられます。

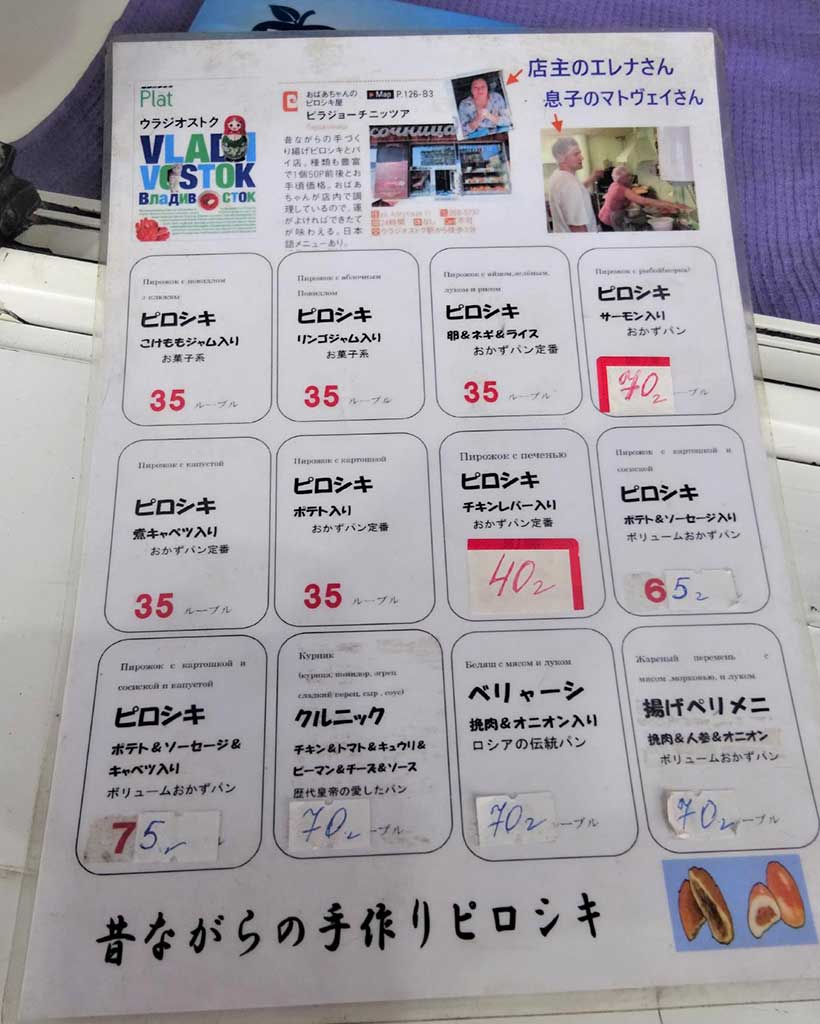

今回お話を聞いたのは、ピロシキ屋「ピラジョーチニッツア(Пирожочница)」の店主のエレナ・アナトリエヴナ(Еленаё Анатольевна)さんです。この店はウラジオストク駅のそばにあることもあって、多くの日本人観光客が訪れるようになっています。

エレナさんのピロシキは、昔ながらの手づくりの味が地元でも人気です。ピロシキには油で揚げるのとオーブンで焼くつくり方がありますが、この店は揚げるタイプ。庶民向けなので、サイズが大きくて、一個が30ルーブル(約50円)くらいから買えるので、地元の住民はもちろん、早朝深夜にはタクシーの運転手が立寄ることが多いそうです。人気のメニューは、煮キャベツ入りやポテト入り、ひき肉入りなどだそうです。

- いつ頃からこちらでお店を始められたのですか。お客さんはどんな人たちですか。

駅に近いここで始めたのは、10年前になります。以前は年配の世代がよく買われていたのですが、年金暮らしになってめっきり減りました。最近の若い人たちはハンバーガーやサンドイッチのほうが好きなようで、ピロシキをあまり食べなくなっています。ファーストフード1個分の値段で3つも買えて、お腹もいっぱいになるのに。仕方ないことですね。

- でも、エレナさんのピロシキは他のお店とは違いますよね。

ピロシキの具は、どこのお店でもたいてい同じで、煮キャベツやマッシュポテトなどです。私のお店が支持されるのは、現代的な製造方法ではなく、昔ながらの手づくりだからだと思います。

ピロシキの生地はタマゴや小麦粉、塩などでつくるのですが、手づくりだと、食べやすい適度な生地に仕上がります。それに、手づくりなら愛情を込めることができ、これが大きく味を変えるのだと思っています。それに、うちはいい材料を選んでいるので、それがお客さんにも伝わっているのではないでしょうか。たまに儲けが少なすぎて困ることもあるのですが、私のつくったピロシキでお客さんが喜んでくれると、もうそれで満足という気持ちになります。

-ピロシキ屋を始めるに至った経緯を教えていただけますか。

ピロシキ屋を始める前、私は別の場所のバスの停留所の前でキオスクのようなタバコ屋を営んでいました。あるとき、ひとりのおじさんが私のタバコ屋に来て「私がつくったピロシキをお店に置いてくれないか?」と言うんです。

それで、とりあえず彼のピロシキをタバコと一緒に売るようになりました。バスの停留所では小腹をすかせた人もいるので、そのピロシキは結構売れたんです。特に冬は温かい紅茶と一緒に買う人が多かったです。

よく売れたのは確かですが、私からすると味はイマイチで、率直に「もっとおいしくできないのですか?」とおじさんに尋ねました。そして、彼にピロシキの製造現場を見せてもらいました。すると、つくっていたのがロシア人でなく、ウズベキスタン人だったことがわかりました。彼らは、もともとピロシキを食べる習慣や伝統がないので、うまくできないのは当然でした。

それからしばらくして、ある冬の日の朝、私は氷で足を滑らせて、骨折してしまったのです。タバコ屋には、長男のマトベイが立ってくれることになり、私は自宅療養していました。ただ医者には日常の活動は勧められていたので、自宅の厨房でピロシキをつくってみることにしました。そのピロシキを、長男がタバコ屋に運んで売るという日々が始まったのです。すぐにおいしいと評判になり、よく売れるようになりました。

- エレナさんにはピロシキにまつわるどんな思い出がありますか。

幼少期の頃、ピロシキは母との思い出のひとつです。ソ連時代は多産を推奨する社会で、母も6人の子供を産み、国から表彰されていました。その6人の子供たちのために、いつもピロシキをつくってくれました。

当時は小麦粉がただみたいな値段だったので、6人の子供を育てるにはピロシキはとてもいい食べ物でした。実際、私たち兄弟はピロシキでいつもお腹を満たしていました。また母は幼稚園の厨房で働いていて、350人の子供たちの給食をつくっていました。ピロシキも、1日に2回焼いていたそうです。

母のピロシキは幼稚園でもとても人気がありました。そんな母のつくる姿を見るのが好きで、たまに手伝ったりしながら、私もピロシキのつくり方を覚えていきました。それがいまにつながっているのだと思います。

- ところで、エレナさんのお生まれはどちらですか。

スビヤーギナというウラジオストクから少し離れた田舎の町です。ハスの花で有名なハンカ湖の近くです。1960年代の後半に生まれ、小中学校時代はスビヤーギナで過ごして、大学入学のためにウラジオストクに来ました。当時の国立極東大学(現在の極東連邦大学)の法学部です。

- エレナさんのご家族について教えていただけますか。

子供は3人いて、長男のマトベイは33歳、次男アレクサンドルは31歳、長女マリヤは22歳です。長男はウラジオストク在住で、次男は北京で中国の航空会社に務めています。長女マリヤは、小学校から日本語を勉強して、大学でも日本語を専攻して通訳になりたかったのですが、いまは銀行で働いています。

うちの子供たちはみんな、お酒を飲まず、タバコも吸わず、とてもいい子に育ってくれました。主人が南米で原因不明の事故で亡くなったとき、長男が生まれたばかりの長女の面倒をよく見てくれました。彼は妹の幼稚園の送迎も手伝ってくれました。1999年のことでした。

- ご主人との思い出を教えていただけますか。

主人は私より8歳上で、パイロットでした。同じ町の出身で、親同士が友人だったんです。それで、幼少期からいいなづけ(許婚)みたいな間柄になっていました。

私は小さい頃、活発でダンスを踊ったり、ピアノを弾いたり、勉強も頑張っていましたから、彼や彼の両親が気に入ってくれたみたいです。私がウラジオストクの大学に入学した、その1か月後の9月に正式に結婚しました。そして、大学に通いながら、長男を産みました。

いまの時代、大学生で子供を産む人は少ないですが、ソ連時代は大学生で子供を産むというのはよくあることでした。長女が生まれて2年後、主人はパイロット業務で行った先の南米で原因不明の死を遂げました。私も現地に行きましたが、原因は結局明かされませんでした。

- それは大変おつらいことでしたでしょうね。

私の人生の中で、主人が亡くなったときが最もつらい時期でした。あのときは、経済的なつらさというより、精神的なダメージが大きかったです。

- 最後に、日本語を勉強されたという長女マリヤさんのことを教えていただけますか。

マリヤは小さい頃から日本語が好きで、日本語を重点的に教える小学校に行き、大学でも日本語を勉強していました。学生時代は、日本の家庭にホームステイに行ったり、日本からうちに日本人の若者がホームステイで来たりと、そういった交流もしていました。「こうきくん」と「まなさん」というふたりの日本人がうちに来て、マリヤは京都に2週間行きました。

マリヤの部屋は、小さな頃から日本風の壁紙で彩られていました。日本の子供はしっかりしていて、端正で、礼儀もよく、文化的で、私たち家族はみんな好きです。

ですから、私のピロシキを買いに日本人がお店に来てくれるようになったのは、本当にうれしく、誇らしいことなんです。

※エレナさんのお店には、この店の大ファンというウラジオ.com の宮本智さんがつくった日本語メニューも置かれてあり、日本人なら誰でも簡単に注文できます。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。